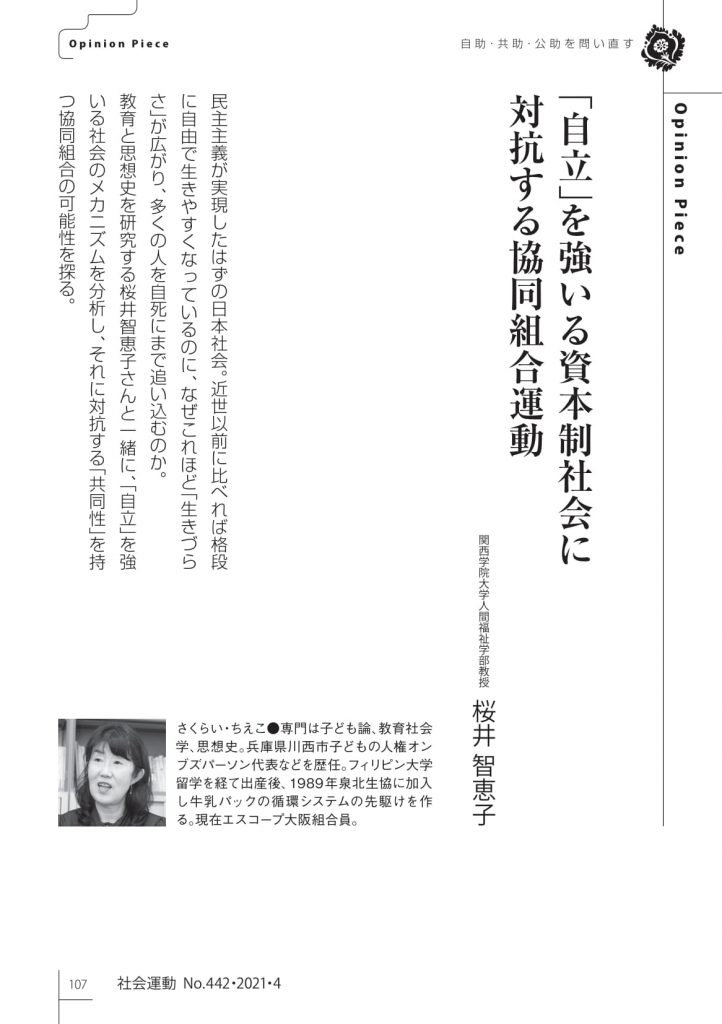

4.「自立」を強いる資本制社会に対抗する協同組合運動(関西学院大学人間福祉学部教授 桜井 智恵子)

資本制社会での「自立」とは

─「自助」の前提として、「自立」するということは一般的には当然のことと考えられていると思います。桜井さんは著書で「自立」を批判的に捉えて「反自立」という考え方を提案していますね。

マルクス的に言えば資本制社会では、労働者が生み出す余剰は資本を増やしていくことに使われて、労働者には戻ってきません。自分には戻ってこない余剰を生み出すために労働者は一人ひとりが頑張って効率性をより高めることを強いられる、これが資本の論理です。この論理を体現するために資本制社会では必ず効率的な人材の育成が求められます。いまの日本ではまさに公教育がその機能を果たしています。

資本制以前の近世の段階では、貴族に生まれたら貴族に、農家に生まれたら農民になり、階層の移動はできませんでした。しかし近代になると、そういう身分制はなくなって階層移動が可能になりましたが、近代化を押し進めたリベラリズムの思想は、個人主義を内部に抱えていました。階層移動をするには個人の力が必要ですよというわけです。

─個人が努力をして「自立」をしないと、違う階層には移動できないということですね。それは当たり前のことのように思ってしまいますが。

現代を生きる人の多くがそう思うでしょうね。その近代の個人主義のリベラリズムは、労働者に頑張りを強いる資本制社会の広がりとともに、1970?80年代頃に新自由主義へと「進化」して、個人が活動的に頑張って生き延びるという「アクティベーション」の考え方、日本では「自立」をするなら支援してあげようという「自立支援」という四文字熟語が1980年代後半に出てきたのです。資本の論理が強いる頑張りが可能な「自立」した人じゃないと、福祉を必要とする人でも支援しませんよという状況が現れてきたのです。

市民は頑張ってしまった

─「自立」が難しいから支援が必要なのに、まず「自立」を目指しなさいと強制されるのですね。

その通りです。そうやって「自立」が強いられることに対して、市民はどう対応したかと言えば、資本の論理に応えられるように「自立」しようと素直に頑張ってしまった。私の専門分野である教育の現場でも、子どもたちに頑張ることが必要なのだと教えていくのです。たとえ子どもたちが命をすり減らしていたとしても。

─いじめや不登校の問題があっても、とにかく頑張って学校に行って、資本の論理に応えられる労働者になりなさいということですね。大人たちがすでにそうであれば、子どもにも強制するようになります。しかしそれでは自分の首を自分で締めるようなものです。

そうですね。なぜそんなことになってしまったのかを考えるときに、ミシェル・フーコーというフランスの思想家の考え方が役に立ちます。フーコーは、現代では、権力者が個々の身体に働きかけて、規律正しく従順なものへと調教していくような「規律権力」が機能していることを明らかにしました。権力者の視点を人びとが内面化して自ら規律していくように仕向けるのです。しかもかつての権力者は「とんでもないことをした人間を死刑に処する」という「死への権力」だったのですが、ネオリベラリズムはそれを「生き延びたいなら頑張れ」という「生への権力」に移行させたと言うのです。こういう権力のあり方を「生─権力」とフーコーは呼びました。統計調査などに基づいて市民に働きかけ、健康管理の必要性など強調して個人を巧妙に支配して管理する権力技術の発達が「生─権力」を生み出しました。

─権力者の視点を内面化するというのは、いわゆる「忖度」みたいなものでしょうか。権力者がこう言うだろうということを予想して自分で自分のふるまいを規制してしまうというような。

そういうことです。忖度のような「規律権力」によって自分で自分を統治してしまう。さらにネオリベラリズムは人びとを労働者としてではなくて、市場を通して適切に自分へ投資をして、自己責任によって生を営む企業家として形成しようとします。労働者として効率よくなるよう「自立」が強いられる状況から、すべてが自己責任の企業家へと、ネオリベラリズムによって、いっそう「自立」が強調されるようになっています。これが「自立へと追い立てられる社会」のメカニズムなのです。

さらにこういうメカニズムが世界で最も機能しているのが、同調圧力の強い日本であると言われています。

「自立」と「公助」との関係

─「自立」という言葉に対して批判的でなければならない意味がよくわかりました。「自立」を前提とした「自助」が強調される現状の問題点も明らかになったように思います。一方、日本では十分とは言えない「公助」について桜井さんはどうお考えでしょうか。

1994年、海部俊樹首相の時に、当時の厚生省に設置された高齢社会福祉ビジョン懇談会は「21世紀福祉ビジョン」を公表しました。ここで初めて「自助、共助、公助」という言葉が政府関連の文書に登場しました。それ以降、「自助」や「自立」が政策分野でさかんに強調されていくようになります。それまで「自己責任」といった文言は政策分野ではタブーでしたが、2000年の小泉構造改革のころにはすっかり定着してしまいました。

自助や自立、自己責任の強調というのは、実は公助、つまり「生への財政」を緊縮するという、財政支出の配分の問題なのです。具体的に言えば、教育や福祉、医療、さらに食なども含めた分野への財政支出を絞っていくということです。そして、それを最終的に決めるのは市民です。それがいやなら選挙で別の政治を選択することもできた。逆に言えば「生への財政」への配分を減らす政治を市民が選択し続けてきたということなんですね。

─またしても、自分たちで自分たちの首を締めるような選択をしてきたということですね。

市民の無関心とその背景

なぜそんな政治が選択されてきたかといえば、結局は市民の政治への無関心です。その無関心はどうやってつくられるのか。例えば1954年に政治的中立性を盛り込んだ教育二法(「教育公務員特例法の一部を改正する法律」「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」)が制定されます。日本教職員組合(日教組)叩きのために自由民主党が作ったと言われていますが、これによって学校のなかでは一切政治の話はできないということにされてしまいました。本当は話せるんですよ、でもさきほどのフーコーの論理で、現場が忖度をして萎縮をしてしまうのです。そうやって、学校で子どもたちの政治的な議論がない特異な先進国となってしまいました。

ドイツなどヨーロッパはもちろん、私が留学したフィリピンの学校でも、日本の戦争責任の問題などを子どもたちから普通に問われたりしました。そうしたことが全くなく、日々競争に追われる日本で、市民が政治に関心を持たなくなるのは当たり前ではないでしょうか。

(p.108-P.112 記事抜粋)