書評②『風景をつくるごはん』

【発売中】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO

食べ物の選択が、農業のあり方や環境に影響を与えている

フリー編集者/ライター 市川はるみ

「中学生の質問箱」シリーズ(平凡社)などの編集のほか、生活クラブの組合員向け情報誌『生活と自治』などに寄稿。2018年より季刊『社会運動』にライターとして参加。

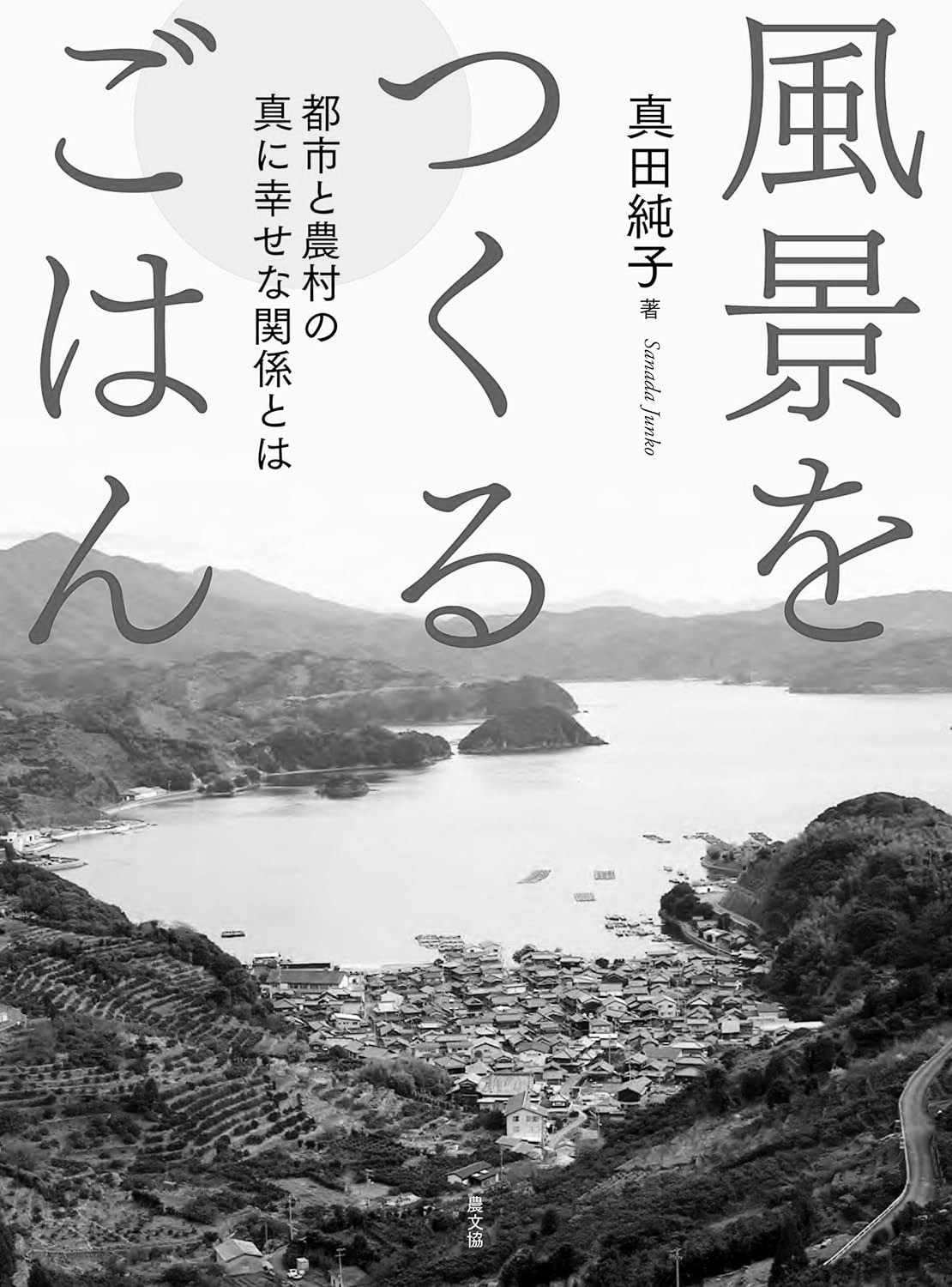

「なぜ中山間地の人たちばかり、がんばらなくてはならないのか?」の文字が帯に並ぶ本書は、ふんわりした印象のタイトルとはうらはらに骨太の一冊だ。

もともと環境工学が専門の著者は、徳島に赴任した際に見た農村風景に感じたモヤモヤから、のちに県内の産直野菜だけを食べることにする。地元の旬のものしか食べられない生活に「日々の食事のメニューを決める主導権が自分にあまりない」ことに気づき、スーパーには1年中多種の野菜が並んでいることから、「食べ物の選択が農業のあり方に影響を与え、それが環境にも影響を与える連鎖をおのずと考えるようになった」。

そして、食卓と農村がつながっていることを意識して食べることを「風景をつくるごはん」と名付けた。「風景」とは、農村のもつ良好な環境、社会、空間的つながりを意味する。本号94ページの記事で紹介されている「テリトーリオ産品」とも通じる。

イタリアでもフィールドワークを続ける著者は、当地での数々の取り組みを紹介しつつ、EUやイタリアの農業政策と日本の農政を比較していく。

1985年に農業政策を環境保全の方向に転換したEUは、農村の社会や環境に目を向け、「地域内の物質循環や生物多様性などの環境的な側面が土地ごとの特徴になり、その固有の特徴が『風景の良さ』なのだ」という認識のもと、農村風景を特別に守るのではなく、そういうものが残るような施策が実施されてきたという。たとえば、環境要件を守ることを条件に農家に直接支払いをするなどだ。イタリアのアグリツーリズモ法の目的には、地域に根差した農業を支えることが明記されているという。

対して日本では現在もなお、農業を効率化する農政がベースにあり、例えば棚田地域振興法は、棚田が「儲からない」ことを前提に奉仕的活動で棚田を維持しようとするもので、持続可能ではないと指摘する。

マインドセットから脱却していく方法を探る

さらに特筆すべきは、肥料を多用するようになった背景など、日本の農業史を明治期にまでさかのぼって視野に入れていることだ。とくに、戦後経済成長期の1950~60年代には工業化を進めるために積極的に農村人口を減らす政策が実施され、その後も大都市への食料供給を優先した政策が続けられた。その結果、農村は都市の人々に農産物を買ってもらうために常に顔色をうかがい、都市住民はスーパーに並べられたものから自分の都合にあったものを選ぶ、という「選ぶ―選ばれる」という不平等な関係が確立された。

いまやスーパーで野菜を買うことは極当たり前のことだが、著者はこうした「社会のシステム」を変えていきたいという。無謀とも思えるが、イタリアなどでの経験から夢物語ではないと思えるようになったのだという。

著者は棚田や段畑を形づくる石積みに魅了されて技術を習得し、継承のための「石積み学校」も立ち上げている。石積みはコンクリート工法のように基準化できないために、日本では棚田の修復事業などで石積みの工法は採用されにくい。一方、フランスでは2010年に石積み技術を国家資格とし、イタリアでは農村振興策事業で石積みは石積みとして維持することを義務づけたことで、それぞれ若い世代が石積み技術を継いでいるそうだ。

本書には当たり前になっている価値観、マインドセットから脱却していく方策はあるのだという説得力がある。日本の農業や食をめぐる現状はなんとかならないのかと思ったり、農政のポイントがズレてるのでは?と感じる人には必読書だ。

(抜粋)