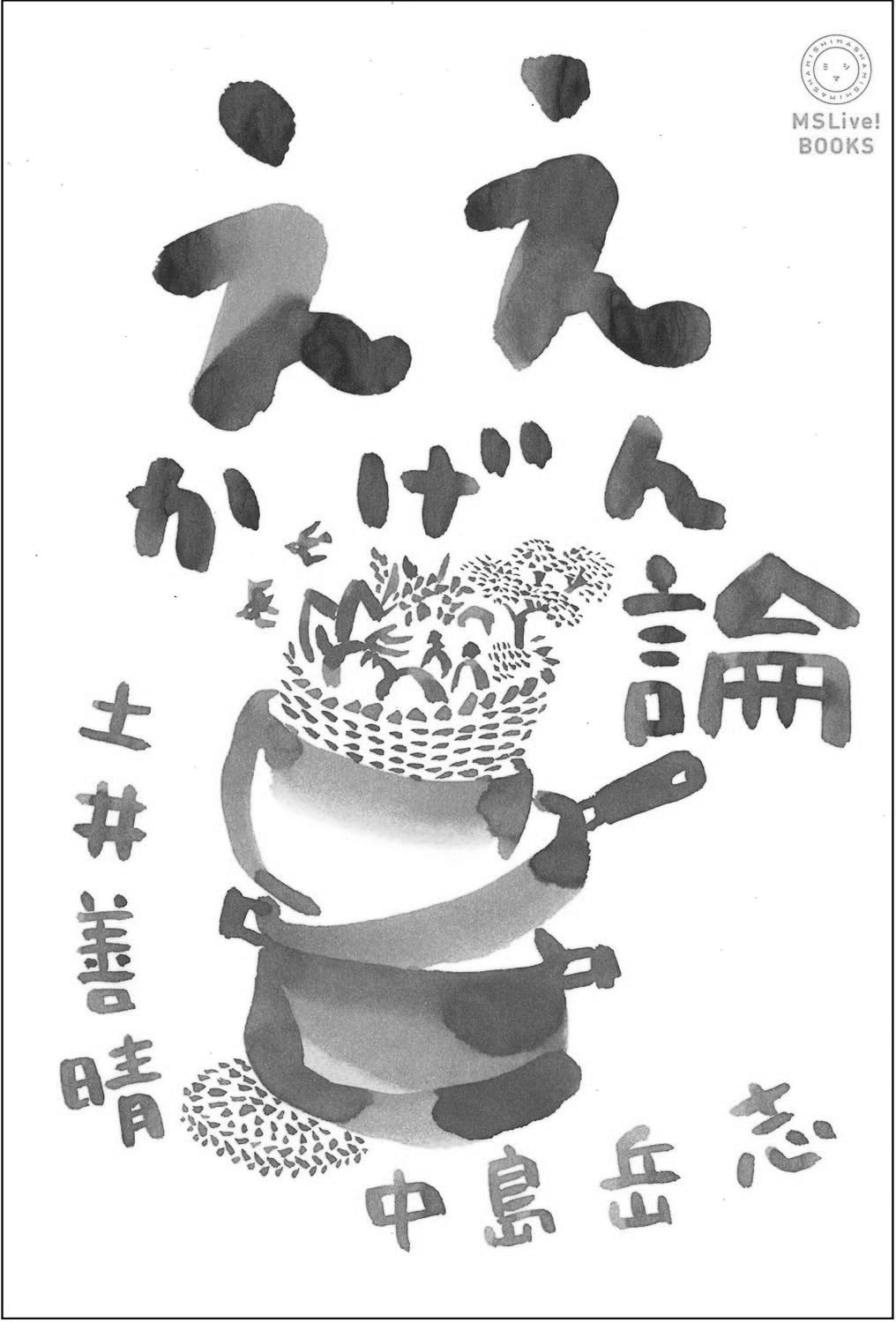

書評②『ええかげん論』 石井清美

みなさん、フキノトウの天ぷらはお好きだろうか? 春先だけの楽しみに、私はとてもわくわくする。というのも、本書の冒頭は料理の指南書かと思うほど丁寧な「フキノトウの天ぷらの作り方」が書いてあるのだ。それが社会運動と関係するのか?と、訝しく思いながら読み進むと、人の心の機微や人となりの在り方が社会の在り方になる話になり、いまから行動できるヒントも得られ、違和感なく着地するのである。著作は料理研究家の土井善晴氏と政治学者の中島岳志氏の共著、異業界の二人の対談だ。

土井氏がたどり着いた境地(?)を中島氏に問いかける。人の生き方と料理することはつながっている、「ええかげん」にすることは良くも悪くも自分で考えて決めたことであり、そこにある素材をどう生かすかも、今日の天気や私の気分で変わるもので正解は無く、「ええかげん」にしたらよろし、と言う。中島氏はその話を受けて、歴史から政治から豊富な知識によって、政治学から見る「リベラル保守」の考え方と似ていると対話する。

リベラル(他者に対して寛容である。私の権利を認め合う)とパターナル(父権的な。介入主義。コントロールする)の考え方、親鸞上人の話も登場して、さらに二人で「宿業」についても語り合う。人は常に破壊しながら生きている存在だが、パターナルの世界において反省はない。生きることは魚も動物も、植物であろうと命を奪い食べることだが、それを自分ごとにすることに解決はある、と。

生活クラブのあちこちに「利他」がある

もう一つ、「利他」について話しこんでいる。利他の反対は「利己」。利他は、他人に何かを与える、とされているけれど、誰かが受け取ることで利他が発生する、

受け取っていることに気づくこと、すでに受け取っているから誰かに渡すことが重要だと話は尽きない。最近、社会的にも利他がクローズアップされているのは利他がなくなったからかもしれないとも。

自分にとって利他という言葉はなじみがなく、初めどういうことなのかと思った。でも、徐々にわかってくると、生活クラブの諸所に利他があることがわかる。生産者との提携は、組合員(消費者)が一方的に搾取するのではなく、消費材を受け取っていることを理解し利用する。社会の課題を解決して住みやすいまちづくりのための活動も、利他がある。

利他の在る無しから、社会の在り方の話にすすむところは興味深い。

お金が関係性を切ってしまう資本主義社会になっている。料理でも「料理という現実を疎かにすると、どんどんどんどんお金という現実一辺倒になっていく」。それに対して、貨幣経済とは違う、人とのつながり方を模索していく、協同組合とかが重要で、「料理という現実は、愛を育むというか、関係性をつくるもの」「こっちの料理という現実のほうに、私たちの真の幸せはあるんじゃないか」と考察している。

今の社会状況の不安は尽きないが、様々な問題を見直すために何からはじめるか。「料理、食べるとかつくるというところに、大きな問題を考えていく、非常に重要な入口がある」と両氏の談義ははずむ。

他にも「ふつう」「あたりまえ」というテーマも語り合っているが、それは是非本書をご覧いただくと良い。最後に土井氏のセリフを紹介する。「悪い方のええかげんであっても、それは、いつも自分で判断したことなんですよね。選んだものがあなたなんですよって。だから料理することが、おおいに、どう生きるかのヒントになるんちゃうかなと」

(全文)